«Врачи любят играть в диагнозы», — признался доктор Майкл Мармор, профессор офтальмологии Стэнфордского университета и автор нескольких книг о художниках и зрении. Большинство медиков сообщают заключения лишь пациентам. Но существует целая субкультура докторов, которые увлекаются историями болезней известных умерших художников и тем, как эти недуги повлияли на их творчество.

Искусствоведение и медицина имеют одну важную общую черту: обе дисциплины требуют внимательного наблюдения и некоторых умозаключений, что привлекает практиков, которые любят хорошие головоломки. В последнее время эти две сферы начали пересекаться ещё больше. Медицинские школы в США всё чаще включают уроки искусства в свои программы, а исследования показывают, что изучение произведений тренирует у врачей навыки наблюдения. Это объясняет, почему некоторые медики проявляют интерес к жизни и творчеству мастеров искусства.

Рецензируемые медицинские журналы изобилуют исследованиями, в которых диагностируются болезни умерших художников. Выводы основываются как на врачебных записях, так и — в редких случаях — на анализе физических останков. Но чаще всего доктора-светила обращаются за подсказками к произведениям мастеров.

Урок анатомии доктора Тульпа. Рембрандт Харменс ван Рейн. 1632, 169.5×216.5 см

К этому стоит относиться просто как к игре. Доктор Мармор предупреждает, что часто врачи оперируют неточными величинами и заходят слишком далеко в своих выводах. «Художники имеют право рисовать как им хочется, поэтому стиль может изменяться и это не обязательно указывать на болезнь, — сказал он. — Умозрительные построения — это всегда весело, но не тогда, когда они представлены в научных журналах как „доказательства“». В семи опубликованных исследованиях, о которых речь пойдёт ниже, использовалось множество изобретательных методов. Учёные старались составить более полную картину физического здоровья художников в попытке лучше понять их творчество.

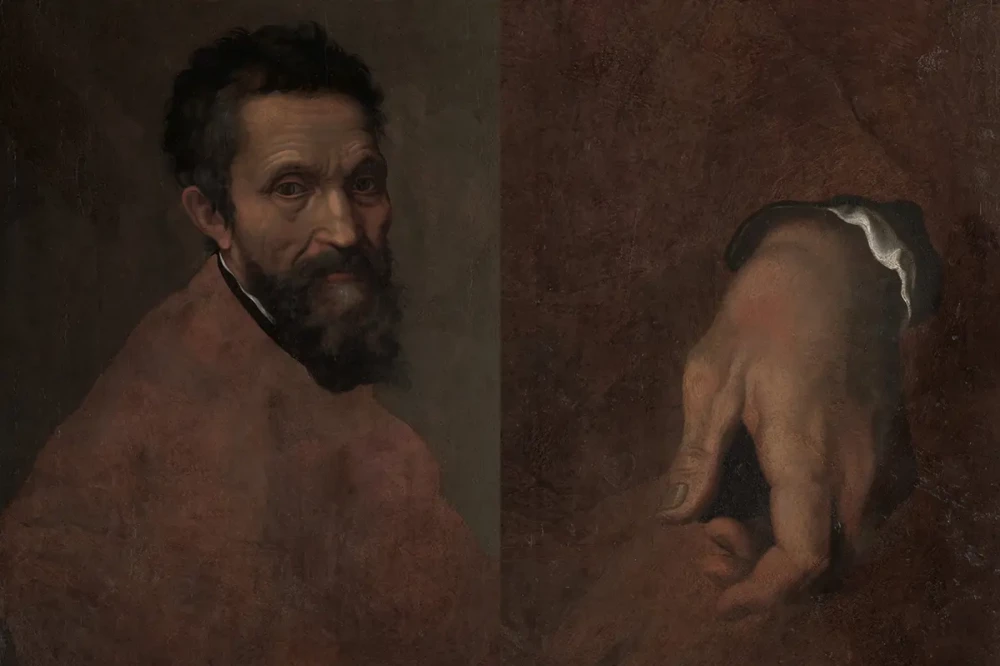

Больные руки Микеланджело

Однажды Микеланджело, которому было уже под восемьдесят, написал своему племяннику, что руки — его основной инструмент — причиняют ему огромную боль. «Ведение записей доставляет мне большой дискомфорт», — сетовал итальянский художник и скульптор эпохи Возрождения. И если писать ему было нелегко, то работать молотком и долотом над прочным блоком каррарского мрамора, вероятно, просто невыносимо. Но современные врачи до сих пор не могут точно определить, от какого именно заболевания суставов пострадали пальцы знаменитого скульптора.

Власти церкви Санта-Кроче во Флоренции, где похоронен Микеланджело, запретили эксгумировать его останки для патологических изысканий. Поэтому команда из пяти медицинских экспертов подошла к проблеме творчески. В своем исследовании от 2016 года, опубликованном в «Журнале Королевского медицинского общества», врачи решили опираться на три портрета художника — два прижизненных и одну более позднюю копию. Они пришли к выводу, что у Микеланджело был остеоартрит (повреждение хрящей и окружающих тканей), вызванный многолетней работой с камнем.

Косоглазие Леонардо да Винчи

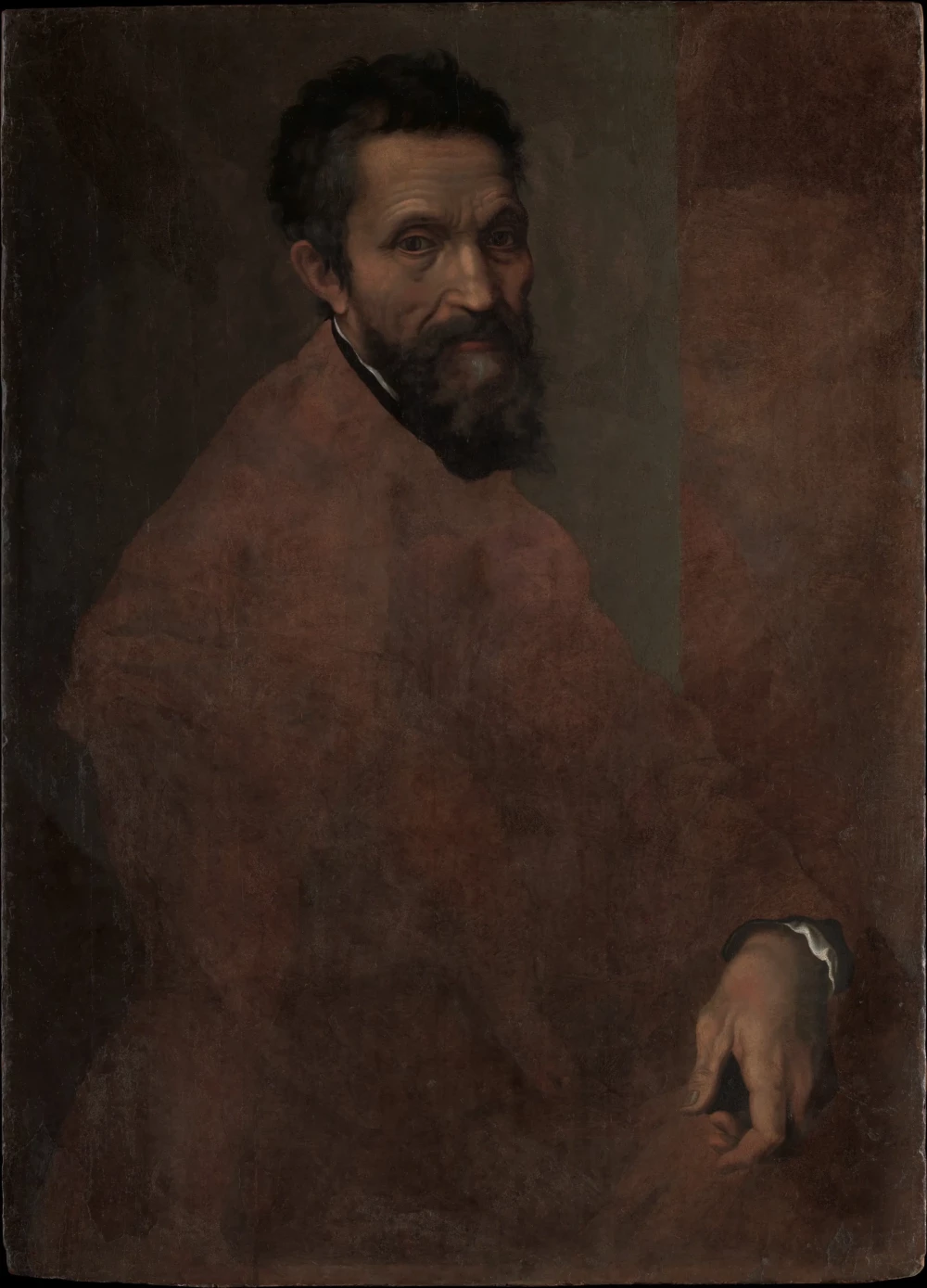

Художники видят мир иначе, и некоторые офтальмологи приписывают такое творческое видение именно особенностям их зрения. В исследовании, опубликованном в 2018 году в «Журнале Американской медицинской ассоциации», утверждается, что у Леонардо да Винчи было косоглазие. Такое нарушение приводит к потере восприятия глубины — и этот недуг мог бы объяснить необычайные способности мастера эпохи Возрождения. Если у Леонардо действительно было косоглазие, это было бы «довольно удобно для художника», — пишет автор исследования Кристофер Тайлер. Он считает, что взгляд на мир одним глазом позволяет напрямую сравнивать натуру с нарисованным или написанным плоским изображением.

Витрувианский человек (пропорции человеческого тела) Леонардо да Винчи 1492, 34.3×24.5 см

В своём исследовании Тайлер сравнил шесть работ, в которых, как считается, художник изобразил себя — в том числе «Спасителя мира» и «Витрувианского человека». Учёный обосновал свой выбор словами Леонардо о том, что все его работы в той или иной степени воспроизводят его самого. Затем офтальмолог измерил угловое расхождение зрачков в этих произведениях и усреднил его. Этот показатель соответствовал косоглазию.

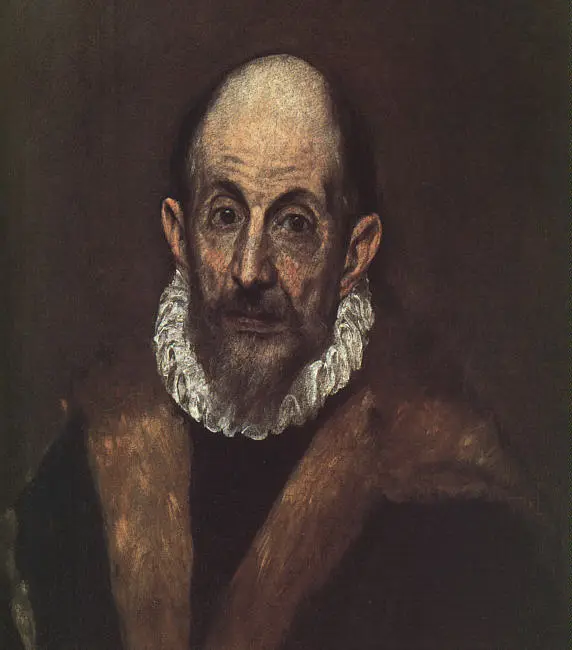

Искажённое видение Эль Греко

В 1913 году офтальмолог Герман Беритенс подверг сомнению то, что драматически удлинённые фигуры испанского художника эпохи Возрождения Эль Греко были стилистическим ходом. Он утверждал, что у художника серьезный астигматизм. Это — искажение зрения, которое возникает из-за того, что свет на сетчатке фокусируется неравномерно. Должно быть, это заставляло мастера в реальности видеть вытянутые по вертикали фигуры, которые он затем переводил на холст. Теория Беритенса объясняла уникальность Эль Греко и вызвала сенсацию, когда попала в газеты.

Эль Греко, «Автопортрет» (1600-е). Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Почти столетие спустя другой исследователь понял, что логика Беритенса была интуитивной, но ошибочной. В исследовании 2002 года, опубликованном в «Леонардо», психолог из Калифорнийского университета Стюарт Анстис утверждал, что если бы у Эль Греко был астигматизм, то зрение искажало бы и его модели, и их изображения. Другими словами, если бы Эль Греко писал портрет дворянина, то и портрет, и натурщик должны были выглядеть в его глазах одинаково изменёнными — тогда бы это подтвердило диагноз.

Но Анстис проводил эксперименты, которые показали, что люди с астигматизмом могут рисовать пропорциональные предметы. «Удлинение у Эль Греко было художественным самовыражением, а не симптомом проблем со зрением», — заключил Анстис. Сейчас развенчанная им теория известна как «заблуждение Эль Греко».

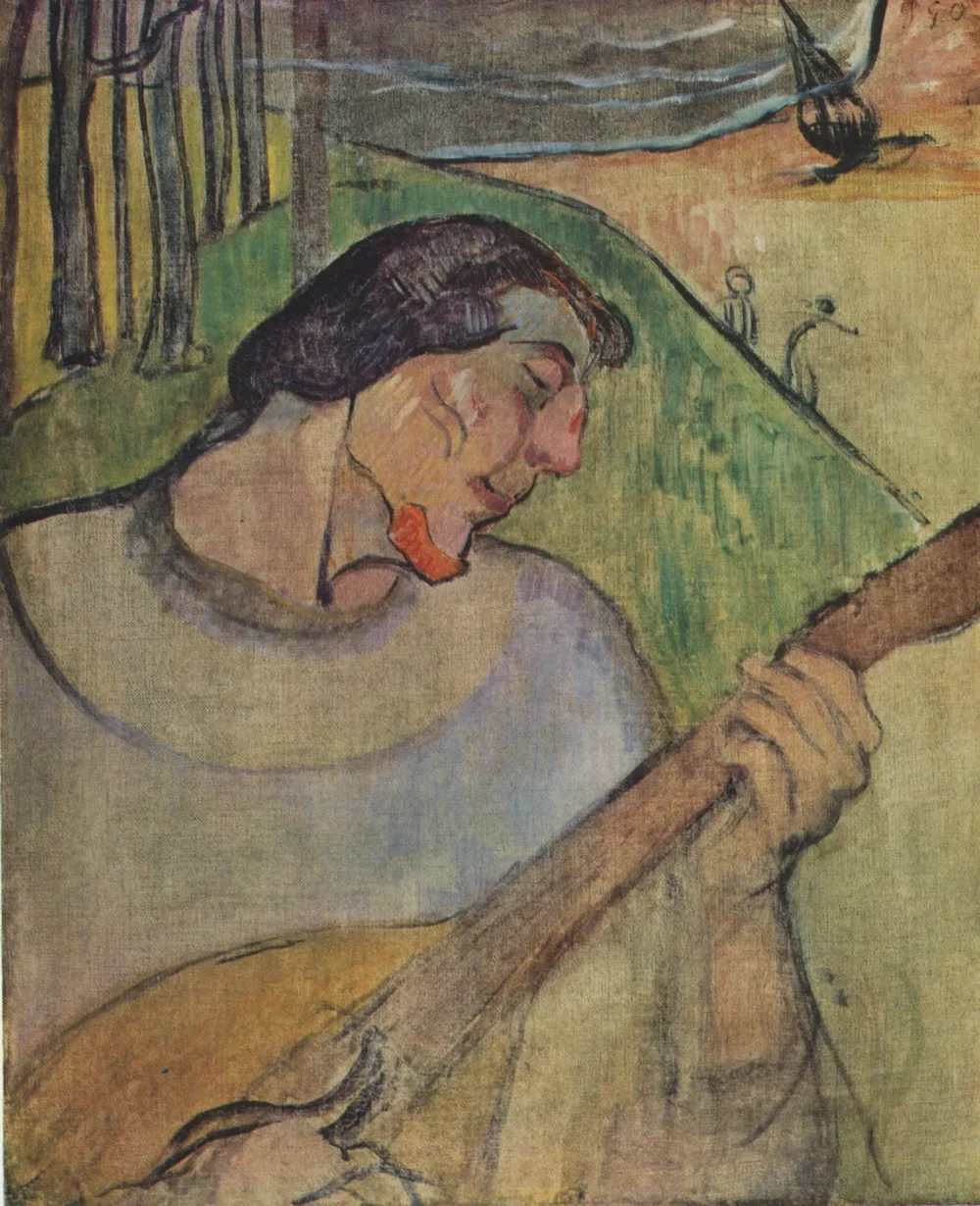

Загадочная смерть Поля Гогена

Когда постимпрессионист Поль Гоген скончался на Маркизских островах в 1903 году, он оставил четыре зуба в стеклянной банке и множество предположений о сифилисе как причине смерти. Возможность ответить на ряд оставшихся без ответа вопросов, связанных с его наследием, появилась в 2000 году. Тогда эти зубы были извлечены из запечатанного колодца неподалёку от бывшей хижины художника. Кэролайн Бойл-Тёрнер, специалист по Гогену, для начала хотела подтвердить, что они действительно принадлежали французу, а затем посмотреть, что можно узнать из них.

Автопортрет с мандолиной. Поль Гоген 1889, 61×50 см

Во время круиза по южной части Тихого океана она случайно познакомилась с Уильямом Мюллером, одним из основателей Стоматологической антропологической ассоциации. Учёные начали совместное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале «Антропология» в 2018 году. ДНК, извлеченную из зубов, сравнили с ДНК, полученной из захороненных останков отца художника, ранее обнаруженных в Чили, а также с образцом, предоставленным живым внуком Гогена. Результаты совпали. Тогда моляры проверили на наличие следов кадмия, ртути и мышьяка, которые были традиционным средством лечения сифилиса в те времена — и ничего не обнаружили.

Впрочем, это не обязательно значит, что Гоген не был сифилитиком. Это свидетельствует, что он не принимал такое лекарство, ну или не в той дозировке, которая оставляет следы.

Абстрактный взгляд Клода Моне

Художник-импрессионист Клод Моне создал свои близкие к абстрактным выразительные работы уже на закате карьеры. И в тематическом исследовании 2015 года, опубликованном в «Британском журнале общей практики», утверждается, что причиной инноваций было плохое зрение. После шестидесяти лет у Моне начала прогрессировать возрастная двусторонняя катаракта, которая приглушала краски окружающего мира. В 1913 году офтальмолог порекомендовал ему сделать операцию по удалению катаракты. Художник отказался, испугавшись неудачной операции на глазах у своей коллеги Мэри Кассат. Он велел наклеить на тюбики с краской этикетки, чтобы не ошибиться в выборе цвета.

Японский мостик в Живерни. Клод Моне 1924, 89×116 см

Но спустя десятилетие Моне всё же согласился на вмешательство. И в 1923 году перед его обновлённым взором предстали истинные цвета картин, созданных до операции. Многие из них он уничтожил и после выздоровления вернулся к своей первоначальной цветовой палитре. «Послеоперационные работы Моне лишены ярких красок и импасто, — отмечает офтальмолог и автор статьи Анна Грюнер. — Поэтому маловероятно, что он умышленно перешёл к более абстрактному стилю в поздних работах. Это подкрепляет аргумент о том, что эти произведения стали результатом катаракты, а не сознательного экспериментирования с экспрессионизмом».

Метафизические галлюцинации Джорджо де Кирико

Что, помимо безграничного воображения, помогло итальянскому художнику XX века Джорджо де Кирико создавать метафизические образы, пронизывающие его загадочные полотна? В статье, опубликованной в 2003 году в журнале «Европейская неврология», утверждается, что ответом может быть височная эпилепсия. Это неврологическое состояние, которое в некоторых случаях вызывает сложные галлюцинации. В своей книге «Гебдомерос» (1929) сам де Кирико писал, что картины отражают его галлюцинаторные переживания. Это открытие озадачило врачей, которые попытались установить, были ли видения художника результатом мигрени с аурой или височной эпилепсии.

Джорджо де Кирико, «Метафизический автопортрет» (1919). Частная коллекция

В статье отмечается, что следствием мигрени у испытуемых обычно было нечёткое или деформированное зрение, что не характерно для работ де Кирико. Его совмещение нескольких реальностей больше похоже на сложные образы, возникающие при парциальных приступах. Тем не менее, автор исследования признаёт: хотя неврологические истории болезней художников могут нести дополнительную информацию, «в них зачастую отсутствуют важные клинические данные, поэтому окончательный диагноз остаётся спорным».

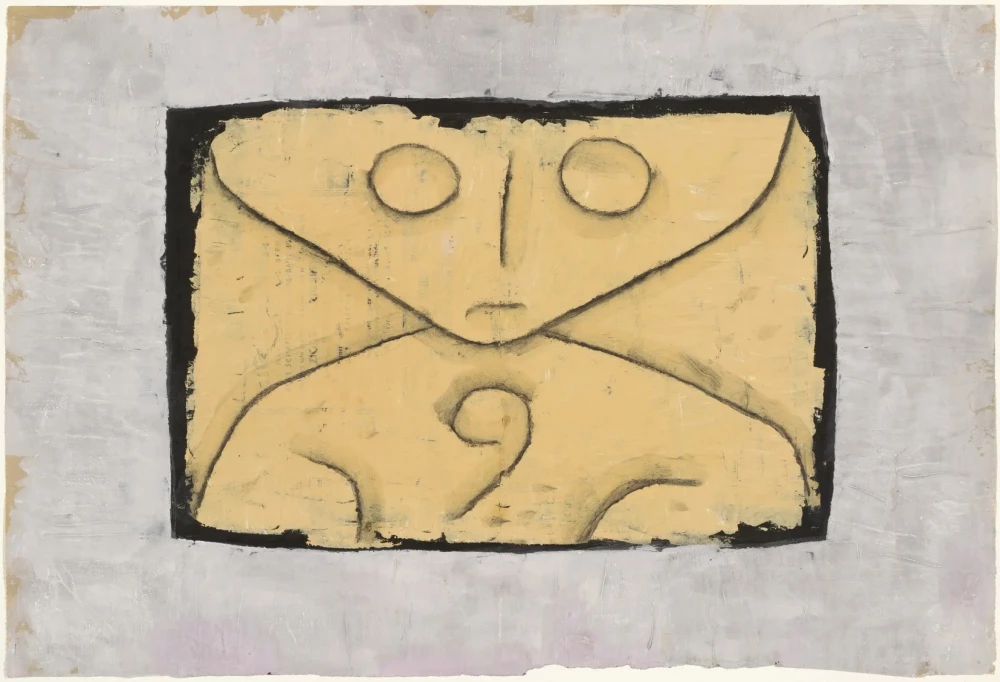

Аутоиммунная болезнь «дегенеративного» Пауля Клее

Последние пять лет жизни швейцарско-немецкого художника Пауля Клее были плодотворными. Он создал почти 2500 произведений искусства — четверть всего своего творчества. Но эта работа была для него наиболее физически изнурительной. Клее страдал от сочетания кожных заболеваний, язв, анемии и вздутия пищевода. При жизни ему не был поставлен окончательный диагноз, и спустя почти 40 лет после его смерти эти недуги заинтересовали молодого дерматолога-стажёра Ханса Сутера. Десятилетиями он реконструировал историю болезни художника, говорил с вдовой и единственным сыном Клее, изучал неопубликованные письма с описанием симптомов.

Письмо призрака. Пауль Клее 1937, 33×48 см

Свои выводы Сутер обобщил в книге и статье, которые вышли в 2010 году. Он пришёл к выводу, что у Клее было редкое аутоиммунное заболевание — диффузный системный склероз. Хотя он, похоже, не повлиял на его художественный стиль. Но Сутер считает, что болезнь обострялась после определённых стрессовых событий в жизни абстракциониста. Это его увольнение с должности профессора в Дюссельдорфском колледже искусств, критические отзывы на авангардные работы и клеймо «дегенеративного» художника, навешенное нацистами.

По материалам Artsy