«Невероятный, безумный, ни на кого не похожий», — так часто говорят об этом художнике, подразумевая отсутствие аналогов его сумрачно-светящимся картинам среди работ современников. И все это верно, кроме, может быть «ни на кого не похожий» — потому что общие точки с художниками-современниками мы у Врубеля, конечно, найдем — и это будет не «он тоже писал кистями и красками по холсту».

Жемчужина. Михаил Александрович Врубель. Живопись, 1904, 35×43.7 см

Михаил Александрович Врубель (5 (17) марта 1856, Омск — 1 (14) апреля 1910, Санкт-Петербург) - русский художник, чье самобытное творчество, близкое к стилю живописи "модерн", сочетало в себе яркую декоративность формы с драматичным, трагичным содержанием, визуальную роскошь - с мрачными, тревожными настроениями картин и рисунков.

Натурщик в венке, с тирсом (Вакх). Михаил Александрович Врубель. 1884, 20×16.8 см

Михаил Врубель жил, как рисовал: стремительно, ярко, «крупными мазками», интригуя «зрителей» и вызывая у них ощущение надвигающейся катастрофы. Он наносил себе увечья, чтобы приглушить боль безответной любви, крепко пил, был всегда на мели. Он постоянно пикировал. Он разгуливал по Киеву в коротких панталонах и чулках. Он громогласно заявлял, что Репин не умеет рисовать. Окружающие давно привыкли к его причудам. Когда Врубелем начало овладевать безумие – не творческое, а то, что требует вмешательства докторов – не все заметили в нем перемену. Во всяком случае, не сразу.

Свидание Анны Карениной с сыном. Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Михаил Александрович Врубель. 1878, 39×33 см

Демон восставший

Михаил Александрович Врубель родился в Омске, где его отец – военный юрист – служил штабным адъютантом Отдельного Сибирского корпуса. Мать Михаила умерла от чахотки, когда ему было три, и воспитанием детей (у Александра Врубеля было четверо детей от первого брака) вместе с отцом занималась мачеха – Елизавета Вессель.

Михаил был слабым ребенком. Он начал ходить только в три года, сторонился подвижных игр, избегал физических усилий. На ноги его поставила именно мачеха, которая заставила мальчика соблюдать режим, а также диету «из сырого мяса и рыбьего жира». Еще одним несомненным вкладом мачехи в судьбу и личность Михаила Врубеля была музыка. В те годы играть на фортепианах полагалось всякой барышне из приличной семьи. Однако Елизавета Вессель, по свидетельствам современников, в самом деле, была выдающейся исполнительницей. Дети часами могли смотреть, как она играет. Именно смотреть: на унизанные кольцами, порхающие пальцы, на легкие запястья в блеске браслетов. Должно быть, где-то здесь для юного Врубеля сплавлялись в одно целое форма и содержание, образ и декорации, волшебство и золоченые побрякушки. Где-то здесь зарождались эстетические представления художника, который однажды скажет: «Декоративно – все, и только декоративно!».

Автопортрет. Михаил Александрович Врубель. Живопись, 1905, 35.8×24 см

Отношения с мачехой у Михаила Врубеля были хорошие, впрочем, без особой сердечности. Ближе всех он был с сестрой Анной (между собой они не без дружеской издевки называли Елизавету Вессель «чудная Мадринька – перл матерей»).

Из-за службы отца семья Врубелей была в постоянных разъездах. И всюду за ними следовала фамильная библиотека: Михаила с младенчества окружали книги, в числе которых было много старинных, роскошно иллюстрированных изданий. В книгах (а так же в любимом журнале «Живописное обозрение») одаренный, не по годам развитый юноша подсматривал сюжеты для домашних постановок, в которых он представал то бесстрашным путешественником, то благородным пиратом.

Когда Врубели жили в Саратове, у десятилетнего Михаила появилась первая поклонница – дочь писателя Даниила Мордовцева, друга семьи. Позднее в воспоминаниях Вера Мордовцева писала, что была очарована мальчиком – его богатой фантазией, приятной внешностью, а также тем, что «в натуре его было много мягкости и нежности, что-то женственное».

Серафим. Михаил Александрович Врубель. Графика, 1905, 45×35.8 см

Способности к рисованию проявились в Михаиле рано. Девятилетним он ходил с отцом смотреть на копию фрески Микеланджело «Страшный суд», а вернувшись, воспроизвел ее по памяти. Отец не возражал против того, чтобы юноша развивал талант – с Михаилом Врубелем занимались частные преподаватели, позднее он посещал художественные школы вольнослушателем. Однако долгое время рисование присутствовало в его жизни лишь на правах хобби.

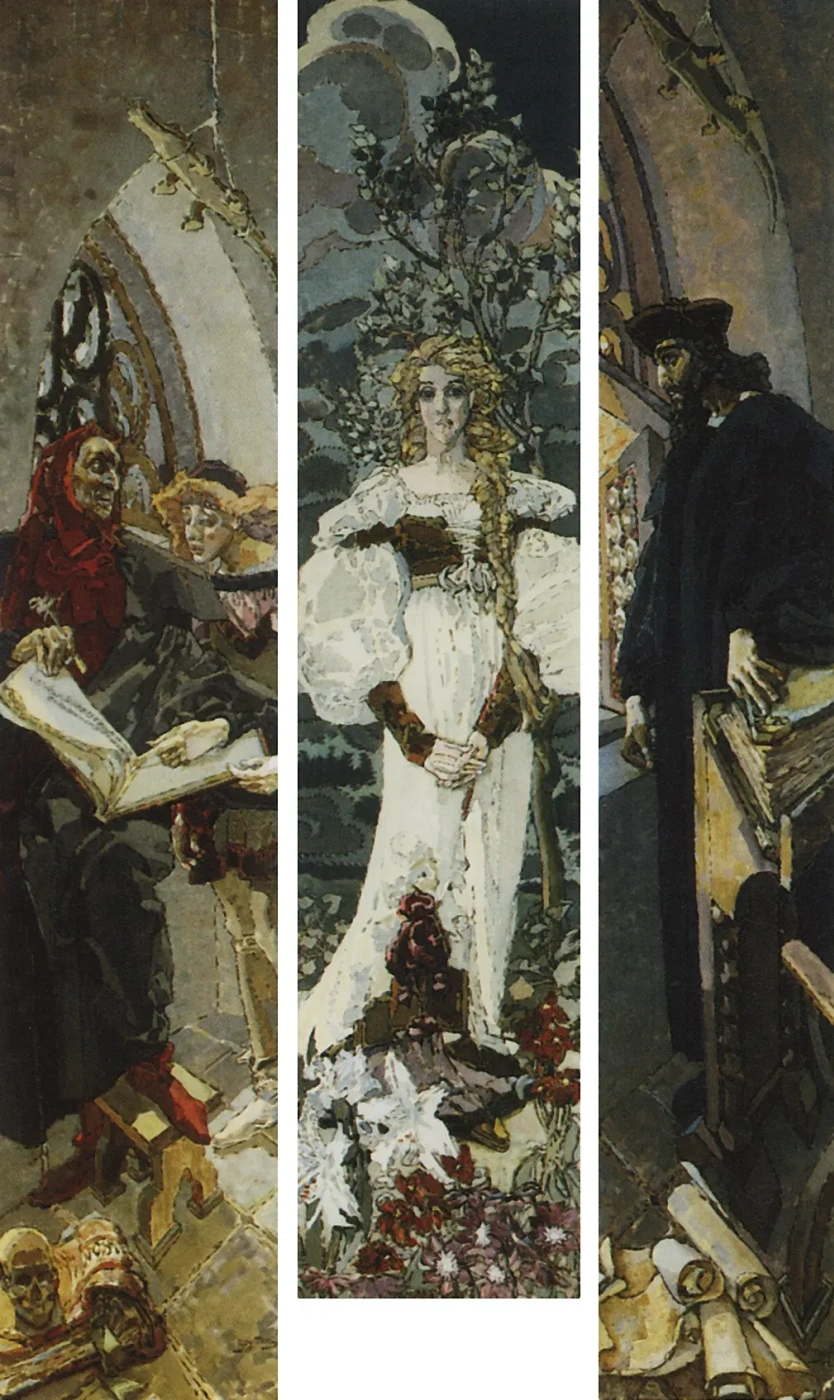

Примавера. Михаил Александрович Врубель. 1897, 96.4×50.9 см

В 1867-м Михаил Врубель поступил в Пятую городскую гимназию в Петербурге – прогрессивное заведение, где наравне с углубленным изучением древних языков были уроки танцев и гимнастики. Мальчик продолжал учиться живописи – в школе при Обществе поощрения художеств. В 70-м его отец получил назначение в Одессу, и 14-летний Михаил поступил в знаменитый Ришельевский лицей (к тому времени уже преобразованный в Новороссийский императорский университет). Учеба давалась Врубелю легко, он был серийным отличником, первым в своем классе. В письме сестре (уехавшей учиться в Петербург) он сетовал, что пустился во время каникул во все тяжкие. Вместо того, чтобы переводить римских классиков и читать «Фауста» в оригинале (как было запланировано), юноша копировал Айвазовского – вот каким сорвиголовой он был. Несмотря на столь остросюжетные приключения, жизнь в Одессе его тяготила. «Тысячу, тысячу раз завидую тебе, милая Анюта, что ты в Петербурге: понимаете ли вы, сударыня, что это значит… для человека, пресмыкающегося в солончаковых степях Скифии или, проще, обитающего в городе Одессе», - писал Врубель сестре.

Философия. Михаил Александрович Врубель. 1899, 133×46 см

Окончив лицей с золотой медалью, Михаил Врубель отправился в Петербургский университет – изучать юриспруденцию.

Вожделенный Питер сходу взял юношу в оборот, заключил в свои гранитные объятия, окружил соблазнами.

К ночи. Михаил Александрович Врубель, 1900, 129×180 см

Его увлечение театром, а также пробудившаяся тяга к весьма экстравагантным нарядам требовали денег, и Врубель подрабатывал частными уроками – в первую очередь пригодилось блестящее знание латыни. Так – на правах репетитора одного из своих сокурсников - он попал в дом зажиточных сахарозаводчиков Папмелей. Здесь, у сахарных королей, он вкусил по-настоящему сладкой жизни. «У Папмелей Врубель жил, как родной, - пишет биограф художника Александр Иванов. – Зимою ездил с ними в оперу, летом переселялся со всеми на дачу в Петергоф. Папмели ни в чем себе не отказывали, и все у них было не похоже на строгий и скромный уклад в семье самого Врубеля; дом был полной чашей, даже в излишне буквальном смысле, и именно у Папмелей обнаружилась во Врубеле впервые склонность к вину, в котором здесь никогда не было недостатка». У Папмелей постоянно толклась богемная публика – музыканты, художники, просто сочувствующие. Должно быть, это окружение и подтолкнуло Врубеля к мысли о том, чтобы всерьез заняться живописью.

Царевна-Лебедь. Михаил Александрович Врубель. Живопись, 1900, 142.5×93 см

Окончив университет с посредственными результатами (в звании действительного студента) и отбыв воинскую повинность, 24-летний Врубель поступил в Академию художеств вольнослушателем. Не будет большим преувеличением сказать, что решение это стало неожиданным не только для отца (рассчитывавшего, что Михаил продолжит семейную профессиональную традицию), но и для него самого.

Девочка на фоне персидского ковра. Михаил Александрович Врубель. Живопись, 1886, 104.5×68.4 см

Демон пикирующий

В Академии за Михаилом Врубелем обнаружилась первая странность. В те времена критиковать косность Академии и практикуемые там методы преподавания считалось среди творческой молодежи как минимум хорошим тоном. Врубель же оказался не просто прилежным студентом – он был по-настоящему предан своему наставнику Павлу Чистякову. «Когда я начал занятия у Чистякова, мне страсть понравились основные его положения, - писал он сестре. - Потому что они были не что иное, как формула моего живого отношения к природе, какое мне вложено». Чистяков был выдающимся преподавателем – из его мастерской вышли такие художники, как Репин, Серов, Васнецов, Суриков. С некоторыми из них Врубель на первых порах находил общий язык. Какое-то время был он близок и с Репиным. Впрочем, дело кончилось крупной ссорой из-за картины Репина «Крестный ход в курской губернии», которую Врубель яростно критиковал за излишнюю идейность. Уже в те годы его эстетические приоритеты сформировались полностью. Грубо говоря, Врубель считал, что не только искусство, но и все в природе – «декоративно и только декоративно».

Демон поверженный. Михаил Александрович Врубель, 1902, 139×387 см

В 1881-м за эскиз «Обручение Святой Девы Марии с Иосифом» Врубель был удостоен второй Серебряной медали Академии. А в 83-м его отношения с Академией закончились также внезапно, как и начались. Известный археолог Адриан Прахов (по рекомендации Чистякова) пригласил Врубеля участвовать в реставрации Кирилловской церкви в Киеве. Предложение сулило неплохой заработок, и Врубель поехал. К учебе в Академии он уже не вернулся.

Желтые розы. Михаил Александрович Врубель, 1894, 134.5×135 см

В Киеве Врубель приобрел бесценный опыт. Авторские фрески и иконы, реставрационные работы в Кирилловской церкви и Софийском соборе – это был грандиозный труд, растянувшийся на пять лет. Искусствовед Нина Дмитриева писала, что, работая в «соавторстве» с мастерами XII века, Врубель стал одним из первых крупных художников, кто «перекидывал мост от археологических изысканий к живому современному искусству». Что касается его светской жизни в Киеве, она также была насыщенной и яркой.

Портрет сына художника. Михаил Александрович Врубель, 1902, 53×69 см

На коллег его появление в городе произвело незабываемое впечатление. К примеру художник Лев Ковальский (в те годы – студент Киевской рисовальной школы) вспоминал: «На фоне примитивных холмов Кирилловского за моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой, маленькие усики тоже почти белые. Невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет… вот это-то в то время и могло меня более всего поразить… весь в черный бархатный костюм, в чулках, коротких панталонах и штиблетах. В общем, это был молодой венецианец с картины Тинторетто или Тициана, но это я узнал много лет спустя, когда был в Венеции».

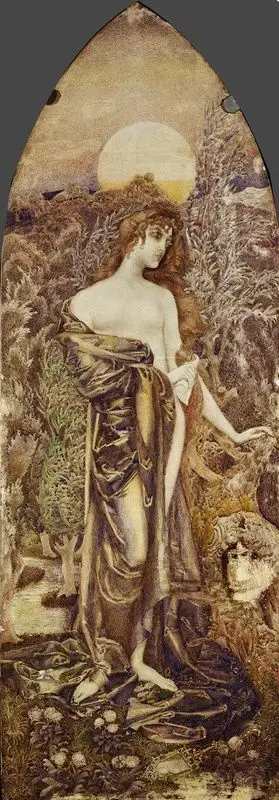

Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница). Фрагмент Михаил Александрович Врубель, 1885

В Киеве Врубель пережил бурную влюбленность в жену своего работодателя – Эмилию Прахову. Эмилия была талантливой пианисткой, ученицей самого Ференца Листа. Она содержала в Киеве литературный салон и была, по воспоминаниям ее внучки – Александры – «дамой с придурью». В общем, учитывая своеобразие врубелевской натуры, не удивительно, что он был сражен. Лицо Эмилии он изобразил на иконе «Богоматерь с младенцем», написанной для алтаря Кирилловской церкви. Чувство было, скорее, платоническим и безответным – поначалу оно забавляло и саму Эмилию, и Адриана Прахова. Однако, после переезда Врубеля на дачу Праховых, он стал раздражать обоих, и вскоре был командирован в Италию – изучать византийское искусство.

Муза. Михаил Александрович Врубель, 1896

Это не помогло. Едва вернувшись, Врубель сообщил Адриану Прахову, что твердо намерен жениться на Эмилии. И, хотя тот не прекратил общаться с эксцентричным молодым человеком, по воспоминаниям близких, относился к нему уже с некоторой опаской.

Испания. Михаил Александрович Врубель, 1894, 248×89 см

Врубель тем временем стал завсегдатаем кафешантана «Шато-де-флер», свои скромные гонорары он пропивал без остатка. К душевным мукам вскоре добавился творческий кризис. Единственной картиной, которую Врубель сумел окончить за «киевский» период после возвращения из Италии стала «Девочка на фоне персидского ковра» - впрочем, заказчику она не понравилась. Приехавший к нему в Киев отец, ужасался: «Ни теплого одеяла, ни теплого пальто, ни платья, кроме того, которое на нем… Больно, горько до слез».

В 1889 году Александр Врубель решил уйти в отставку в связи с болезнью и поселиться в Киеве. Михаил обещал приглядеть за прихворавшим отцом. В сентябре 89-го он поехал в Москву – «повидать знакомых». И задержался на 15 лет.

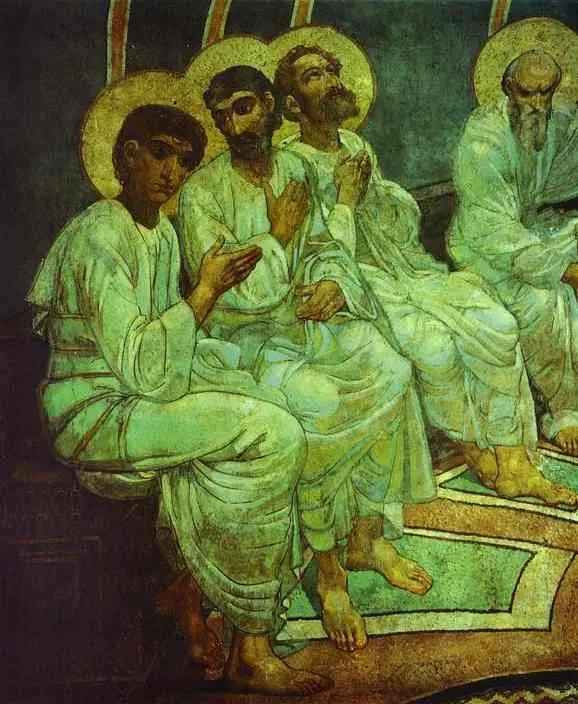

Фауст. Триптих Михаил Александрович Врубель, 1896

Демон отверженный

Константин Коровин, с которым Врубель сблизился в Москве, вспоминал: «Врубель окружал себя странными людьми, какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами, бедняками, алкоголиками». По всей видимости, его внезапный переезд в Москву как раз был связан с увлечением цирковым искусством – в особенности, одной цирковой наездницей.

Как бы то ни было, он поселился в мастерской Коровина. Приятели собирались работать втроем – с Валентином Серовым, однако Врубель вскоре рассорился с Серовым, и артель умерла, не родившись. Коровину удалось пристроить Врубеля в дом Саввы Мамонтова – известного московского мецената и покровителя искусств, чьим сыновьям не помешал бы гувернер. Это знакомство стало началом долгой дружбы: прозорливый Мамонтов сходу разглядел во Врубеле большого художника. И хотя его жена на дух не переносила Врубеля, называя его «пьяницей и богохульником», Савва Иванович терпел, ждал и надеялся.

Валькирия. Михаил Александрович Врубель, 1899, 106×124 см

Вскоре Михаилу Врубелю представился случай реализовать тему Демона, которая начала завладевать им еще в Киеве. В 1890-м было решено издать юбилейный двухтомник Лермонтова, с иллюстрациями «лучших художественных сил». Всего к работе было привлечено 18 иллюстраторов (в их числе Репин, Шишкин, Айвазовский). Должно быть, Врубель оказался среди них, благодаря протекции Мамонтова, и был единственным художником, не известным публике. Впрочем, именно его работы вызвали шумиху в прессе: критики отмечали их «грубость, уродливость, карикатурность и нелепость» (1, 2, 3).

Стоически выдержав нападки критиков, в том же 1890 году Врубель написал «Демона сидящего» - одну из самых могучих и узнаваемых своих картин. Впрочем, и она не вызвала оваций.

Демон сидящий. Михаил Александрович Врубель, 1890, 116.5×213.8 см

В июле 90-го в Абрамцеве скончался 22-летний сын Мамонтова – Андрей, с которым Врубель был близок. Приехав на похороны, он задержался, и вскоре писал сестре, что «стал руководить заводом изразцовых и терракотовых декораций». Абрамцевские мастерские Мамонтова позволили Врубелю с головой уйти в столь любимое им декоративное искусство. Он страстно увлекся керамикой. Впрочем, на этом поприще Врубель был универсален и незаменим. Он оформлял майоликовые часовни и камины, декорировал фасады и интерьеры, создавал панно, скульптуры, витражи, работал над театральными декорациями и костюмами. У Врубеля появились заказы. Гонорары же он по-прежнему стремительно проматывал и пил вполне самозабвенно. В рамках зарождающегося «русского модерна» честолюбивому Врубелю было тесно, и хотя художник никогда не признался бы в этом даже себе самому, он жаждал признания.

Шестикрылый серафим (Азраил). Михаил Александрович Врубель, 1904, 131×155 см

В 1894-м Михаил Врубель погрузился в такую очевидную депрессию, что Мамонтов отправил его в Италию – развеяться и заодно присмотреть за старшим сыном Сергеем, который лечил в Европе почки. Вернувшись, Врубель участвовал в выставке Московского товарищества художников со скульптурой «Голова великана». В газете «Русские ведомости» его отдельно упомянули как «пример того, как можно лишить сюжет художественной и поэтической красоты».

Пиком непопулярности Врубеля стала Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде (1896), по случаю которой Мамонтов выхлопотал для художника заказ на два больших панно в павильоне художественного отдела.

Хождение по водам. Эскиз стенной росписи Михаил Александрович Врубель, 1890, 59×65 см

Ознакомившись с эскизами, курировавший проект Альберт Бенуа дал в Академию художеств лаконичную телеграмму: «Панно Врубеля чудовищны, необходимо убрать, ждем жюри». Комиссия сочла невозможным экспонировать работы Врубеля, и неоконченные панно выкупил Мамонтов. Они были завершены Врубелем в Абрамцево. Для злополучных «Микулы Селяниновича» и «Принцессы Грезы» Мамонтов выстроил отдельный павильон, где они демонстрировались под вывеской «Выставка декоративных панно художника М. А. Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии художеств». Хотя полноценного «Салона отверженных» из этой затеи не вышло, шумиха в прессе снова была нешуточная. В своих воспоминаниях Константин Коровин цитировал ходивший в те времена анекдот:

Когда Врубель был болен и находился в больнице, в Академии художеств открылась выставка Дягилева. На открытии присутствовал государь. Увидев картину Врубеля «Сирень» , государь сказал:

- Как это красиво. Мне нравится.

Великий князь Владимир Александрович, стоявший рядом, горячо протестуя возражал:

- Что это такое? Это же декадентство…

- Нет, мне нравится, - говорил государь. - Кто автор этой картины? Врубель, ответили государю.

…Обернувшись к свите и увидев графа Толстого, вице-президента Академии художеств, государь сказал:

- Граф Иван Иванович, ведь это тот, кого казнили в Нижнем?

Восточная сказка. Михаил Александрович Врубель, 1886, 27×27 см

Демон поверженный

В 1896 году в Петербурге Михаил Врубель познакомился с певицей Надеждой Забелой (1, 2) – она исполняла роль в опере «Гензель и Гретель», декорации к которой заказали художнику. Позднее Забела вспоминала, что была немного испугана: «Я была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: «Прелестный голос!» Стоявшая здесь T. С. Любатович (партнерша певицы по постановке – ред.) поспешила мне представить: «Наш художник Михаил Александрович Врубель», и в сторону мне сказала: «Человек очень экспансивный, но вполне порядочный»». Врубель сделал ей предложение едва ли не в тот же день (в письме сестре он клялся, что покончил бы с собой в случае отказа). Забела слышала, что Врубель сильно пьет и практически все время нищенствует, но все же ответила «да».

Богородица с Младенцем (эскиз для иконостаса Кирилловской церкви в Киеве) Михаил Александрович Врубель,1885, 193.2×73 см

Они обвенчались в Швейцарии. Врубель, приехавший в Женеву позже невесты, в очередной раз остался без денег, и шел от вокзала к собору пешком.

Какое-то время они жили в Харькове – у Надежды был ангажемент в тамошней опере. Врубель был в это время по обыкновению мрачен и вспыльчив, кроме того в Харькове обнаружился новый тревожный симптом – страшные мигрени, которые художник глушил лошадиными дозами фенацетина.

Видения пророка Иезекииля. Михаил Александрович Врубель, 1905, 102×55 см

В 1901 году у Врубелей родился сын, которого назвали Саввой. Это событие полностью изменило ситуацию: мать на время оставила сцену, Михаилу Александровичу пришлось обеспечивать семью самостоятельно. Савва родился с «заячьей губой», дефект произвел на отца тягостное впечатление – ему виделся в этом дурной знак. Михаил Врубель снова начал сползать в депрессию и работал над картиной «Демон поверженный» по 14 часов в сутки. Он был одержим этой работой – выполнив задуманное, переделывал снова и снова. Время от времени художник уходил в запой и становился особенно буен – однажды жене даже пришлось спасаться от него бегством к родственникам в Рязани. Весной 1902-го Михаил Врубель был впервые госпитализирован с симптомами острого психического расстройства.

Снегурочка. Эскиз костюма к постановке оперы Н.А. Римского-Корсакова "Снегурочка" Михаил Александрович Врубель, 1890-е, 25×17 см

Трудно судить, какую лепту внесло безумие в творчество Врубеля. Возможно, будь он нормальным с точки зрения психиатрии, он был бы для своего времени кем-то вроде Роберта Смита, Тима Бертона или других легкомысленных поп-героев, которые сегодня не прочь «поиграть в декаданс». Может быть, именно сумасшествие придало его работам столь тревожное, таинственное и мощное звучание.

Что касается пресловутого общественного мнения, тут недуг Врубеля сыграл самую благотворную роль. Из несносного социопата он тотчас превратился в трагическую фигуру, нуждающуюся не в порицании, а в сочувствии. Вчерашние критики заговорили о том, что художник опередил свое время. Функционеры, находившие работы Врубеля «чудовищными», избрали его академиком живописи – «за известность на художественном поприще».

Разумеется, признание запоздало – запоздало фатально.

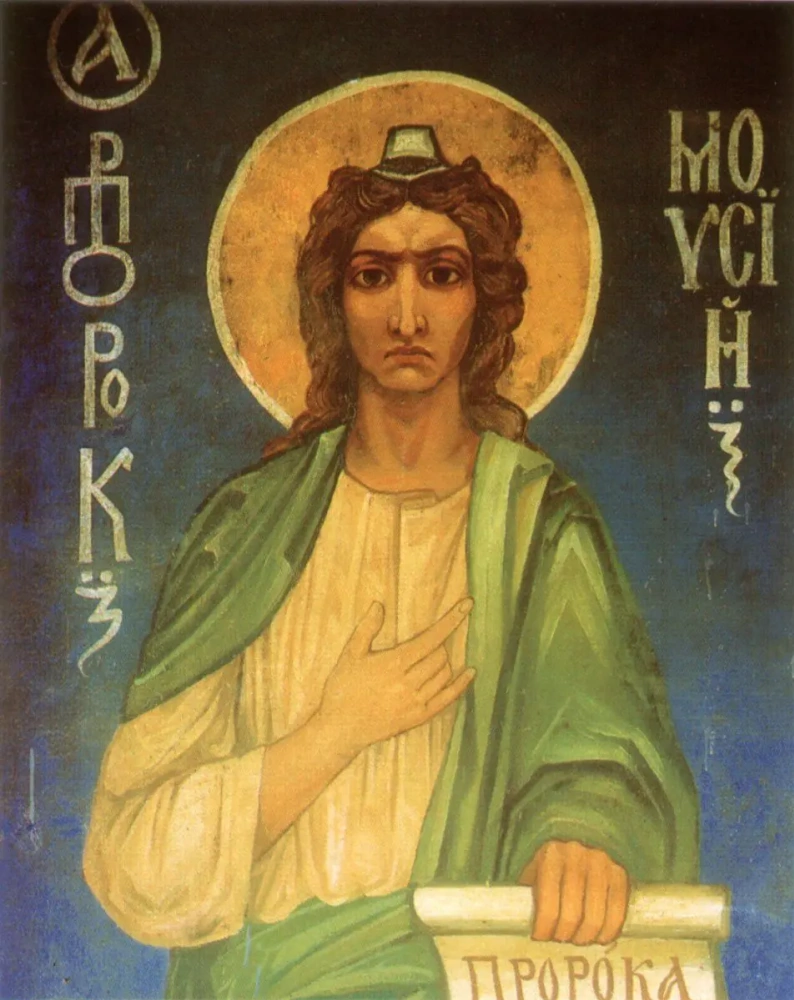

Пророк Моисей. Фреска в Кирилловской церкви в Киеве Михаил Александрович Врубель, 1885

Одна клиника следовала за другой. Манию величия сменяли припадки самоуничижения. Иногда наступало временное просветление, за которым следовал очередной кризис. Особенно сильным ударом по нестабильной психике Врубеля стала смерть сына в 1903-м: вскоре после этого состояние его настолько ухудшилось, что говорить о нем стали в прошедшем времени, хотя художник оставался творчески активен до 1906 года.

Мост вздохов. Венеция Михаил Александрович Врубель, 1890-е , 25×12 см

Первоначальный диагноз – третичный сифилис - оказался верен только отчасти. Доктор Федор Усольцев (в чьей клинике Врубель пережил самую длительную ремиссию) выяснил, что заболевание поразило не головной, а спинной мозг Врубеля, маниакально-депрессивный психоз развился самостоятельно. Так или иначе, исход предвиделся один: духовная и физическая деградация. В 1906 году Михаил Врубель полностью ослеп. По словам Анны Врубель – любимой сестры художника, которая была ему сиделкой в последние годы, - он неоднократно говорил, что устал жить. В феврале 1910-го Врубель открыл форточку и долго вдыхал морозный воздух, что спровоцировало пневмонию. Возможно, он сделал это неосознанно: последний год он был погружен в свои галлюцинации и вряд ли четко осознавал, что делает. Впрочем, накануне смерти Михаил Врубель причесался, вымылся с одеколоном и ночью сказал ухаживавшему за ним санитару: «Николай, довольно уже мне лежать здесь - поедем в Академию». На следующий день гроб с телом художника был установлен в Академии художеств – Врубель и здесь оказался провидцем. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Над могилой Врубеля Александр Блок сказал: «Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим».

Автор: Андрей Зимоглядов